Was ist Drytooling? In diesem Beitrag zeigen wir, was Drytooling ist, was es dazu braucht und wo man drytoolen kann.

Langsam aber sicher wird es Winter, die Vorfreude aufs Eisklettern steigt. Drytooling ist die beste Vorbereitung: mit Pickel und Steigeisen im Fels. Doch beginnen wir von Vorne.

Drytooling, also wörtlich übersetzt „trocken werken“, meint im Prinzip Eisklettern ohne Eis. Man ist mit Steigeisen und Eisgeräten gleich ausgerüstet, wie wenn man eine Eiswand begehen würde – bloss klettert man damit im Fels. Entstanden ist diese Spielart des Kletterns im Zuge der Eiskletterentwicklung, welche in reinen Eiswänden begann, später wurden kombinierte Linien begangen bis hin zum modernen Mixed-Klettern.

In modernen Mixed-Routen kommt es oft vor, dass man grössere Partien im Fels klettern muss. Die Technik will also geübt sein. Inzwischen hat sich das Drytooling als eigene Kletterdisziplin etabliert mit einer Skala, die von D1 bis D15 reicht. Auch Eiskletterwettkämpfe sind eine Art Drytooling, allerdings an künstlichen Wänden.

Robert Jasper über die Entwicklung des Drytoolings

Das muss man beachten

Es gibt ausgewiesene Drytool-Gebiete oder -Sektoren. Auf keinen Fall sollte man sich mit Pickel und Steigeisen an Sportkletterrouten versuchen, denn der Fels wird dadurch beschädigt.

Die Platzierung der Pickel im Fels nennt man „Hook“. Je ruhiger man die Hauen platziert und je weniger man sie danach seitlich bewegt, desto besser halten sie.

Da man keinen direkten Felskontakt mit den Fingern hat, dauert es am Anfang eine Weile, bis man einschätzen kann, wie gut die Pickel halten. Stürze passieren daher oft unerwartet und können ernstere Konsequenzen haben als beim Sportklettern.

Da die Reichweite durch die Eisgeräte verlängert ist, wird auch der Körperschwerpunkt verschoben, was dazu führen kann, dass man bei einem Sturz schneller kopfüber im Seil hängt. Anfänger starten am besten Toprope, unabhängig davon, wie versiert man im Sportklettern ist.

Diese Ausrüstung braucht es fürs Drytooling

Helmtragen ist absolute Pflicht beim Drytooling. Nicht nur wegen Kopfüber-Stürzen, sondern auch wegen der oft mangelhaften Felsqualität (Ausbrüche geschehen oft) und weil die Pickel bei einem Sturz auch mal unkrontrolliert durch die Luft fliegen können.

Beim Seil setzt man am besten auf ein imprägniertes mit einem etwas grösseren Durchmesser (mind. 10 mm). Meistens wird es nass – dünnere Seile bergen die Gefahr, dass sie im nassen Zustand schlechter zu handhaben sind beim Sichern. Ein Durchmesser von mindestens 10 mm gibt ausserdem etwas Reserve, sollte das Seil durch Steigeisen oder Pickel verletzt werden.

Bei den Eisgeräten empfehlen sich Modelle mit Doppelgriff, da man oft Handwechsel ausführen muss. Es gibt eigens fürs Drytooling angefertigte Hauen, deren Härte und Form sich von Eiskletterhauen unterscheiden. Bei den Steigeisen eignen sich vor allem solche mit nur einer Frontzacke. Damit kann man präziser stehen im Fels.

Die Handschuhe sollten eher dünn sein und gut am Griff haften. Kalte Hände gibt es so oder so, da helfen auch dickere Handschuhe kaum. Aber wenn die Durchblutung in den Händen einmal angekurbelt ist, bleiben sie warm.

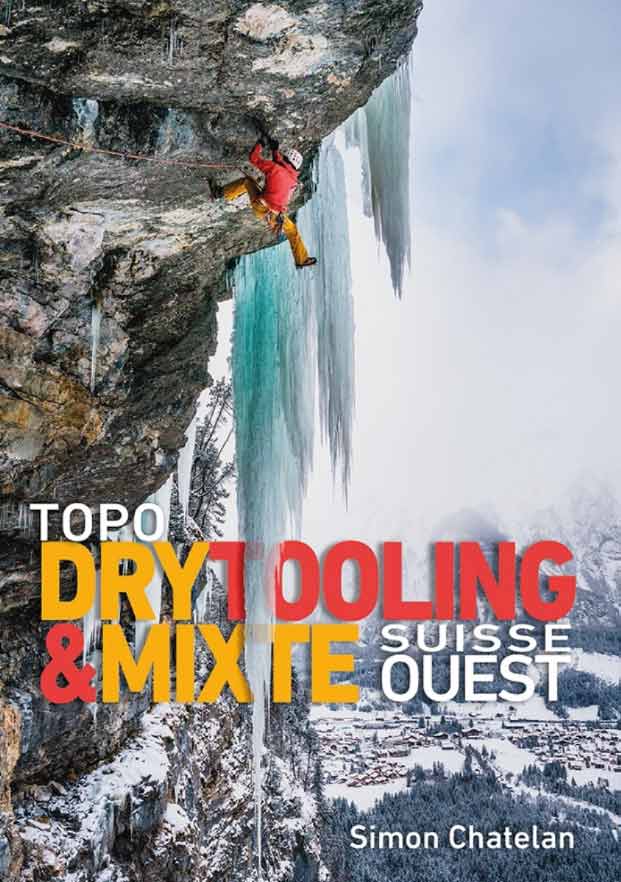

Hier kann man klettern: Drytooling-Gebiete

Wie bereits erwähnt, sollte man auf keinen Fall in einem Sportklettergebiet mit der Eisausrüstung antraben. Die Hauen und Steigeisen beschädigen den Fels und hinterlassen offensichtliche Kratzspuren. Daher sollte man sich nur in den ausgewiesenen Drytoolgebieten aufhalten. Dieses Jahr ist ein neuer Führer veröffentlicht worden, der die wichtigsten Gebiete vorstellt.

Über Bächli Bergsport

Bächli Bergsport ist das führende Schweizer Fachgeschäft für Klettern, Bergsteigen, Expeditionen, Wandern, Skitouren und Schneeschuhlaufen. An derzeit 13 Standorten in der Schweiz bietet Bächli Bergsport seiner Kundschaft fachkundige Beratung und hochstehenden Service. LACRUX publiziert in Zusammenarbeit mit Bächli Bergsport Beiträge zu den Themen Klettern und Bouldern.